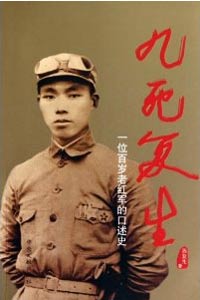

九死复生:一位百岁老红军的口述史

倒霉的当然首先是张醒。就在我向顶头上司汇报以后,张醒很快被秘密处决了。至于究竟是什么时间,由谁执行的,我至今也不知道。我是从张醒的两件东西确定他已被杀这一事实的。张犯有一副毛朝外的皮手套(在延安这种手套是很罕见的)和一件高级皮大衣。有一天,这两件东西却出现在我的那位领导住的窑洞外的院子里,物在人无,事情是非常明显的。后来阎锡山还专门来电,向保安处要张醒这个人,复电是:延安无此人。

张醒死后,康生的魔爪伸向了我的头顶。可惜,在大祸临头之际,我却毫不知晓,没有任何思想准备,而康生确实不愧称一个“老”字,谋算准确,出手不凡,使我一下子掉进他设下的陷阱之内。

1938年7月28日,即在我审完张醒案件的一个月后,康生突然大驾亲临,来到保安处,亲自找我和黄赤波、汪孝忠向他汇报工作。这是我和康生第一次见面,因他刚从苏联回到延安(1937年11月)。过去,我从未在他的领导下工作过,实在不知道这位“马王爷的三只眼”。可是,他对我的情况却了如指掌。真是来者不善,善者不来。

“汇报”是在保安处的一间大窑洞里进行的,只有黄赤波、汪孝忠和我在场。稍微寒暄几句以后,谈话即进入了正题。但都不是我们向康生汇报,而是他对我们进行审问式的询问,当然一开始态度还是颇为“和善”的。

#p#副标题#e#

“湖生同志,听说你长征前就到保卫局工作了?成绩不小嘛!好啊!”

我微微一愣,不知怎么回答。只好把我的简历向他简单讲了一下。

“现在工作怎么样啊?听说你们不太安心保卫处的工作,要求调走?”

“小辫子”抓得很准,我们确实有这种想法。说实话,我们对顶头上司的领导作风和水平不怎么服气,与他合作得也不太好。除了有工作向他汇报之外,平时很少到他那里去。另外,从个人利益考虑,在保安处提拔的机会太少。基于这两种考虑,我和黄赤波都要求过调出保安处,汪孝忠可能也提过这种要求。所以,我只好老老实实承认:

“是!我是想调出去。”

“这就不好了嘛!都是老同志了,怎能不以革命利益为重,搞小集团活动呢?”

从不安心工作一下子升到“小集团活动”,康生实在是善于“上纲上线”的老手。我的火儿腾地升了起来:“首长,我们要求调动工作是事实,可没有什么小集团活动啊!”

康生的态度也严厉起来:“你们几个不服从领导,一起要求调动,还一块打麻将,赌博,你说这是什么性质的问题?不是小集团是什么?!”

看来,有人告了我们的状,而且到了非常“详细”的地步。当时,我们在休息时确实打过麻将,谁输了就拿津贴费到街上买个西瓜大家吃,连这点事康生都知道了,并作为“小集团活动”的证据拿了出来,我当时气得脸都变色了。但我不知道,这正是康生所希望的。

#p#副标题#e#

“好了,这件事不用说了,你们交待一下贩买大烟的违法活动吧!”康生以不容置疑的口吻给我们扣上了“小集团”的帽子,马上又端起一顶更大、更可怕的帽子。这一下,我简直气疯了。

原来,贩卖大烟确有其事,我是知道的,但和我并无关系。当时,为了侦察工作的需要,保安处在延安城里设了几个联络点。一是在延安大街西南处开设一个修表店,由王化开同志负责;再就是开办了陕北饭店,由杨原珍同志负责。开办饭店的钱是周兴从公家银行借的。因主要精力用于侦察工作,加之缺乏经验,管理不善,使饭店赔了本,无法还银行的借款。因此,保安处负责人擅自批准用特别费派人到陕西、三边地区去买大烟,回到延安地区卖。这时我还在抗大学习,没到保安处。

1937年4月,仍是这个领导又指使杨原珍派人跑第二趟。我5月份到保安处,派的人已走了一个多月。又过了一个月的时间才回来。结果在延安出售时,被延安市政府发现,追查此事,追查到了陕北饭店。当时,我已在侦察部负责,所以成了陕北饭店的直接上级。保安处这个领导害怕承担责任,就往我身上推。由于事情的前因后果大家都清楚,而且在当时那种严峻的斗争情况下,在经济条件极端艰苦的形势下,大家一致认为,这么做是为了工作,加上延安市政府追查后也没对我们怎么样,所以我对此事既没承认是我决定做的,但也没把真相都向别人讲清楚。这一点当事人心里自然清楚。可现在康生却把这件事拿出来。我心里一下子明白了。这是串通起来要陷害于我,是找“茬儿”来了,怪不得康生第一次找我们谈话,我们的负责人却不参加。

我强压着怒火回答康生说:“我没有贩大烟,而是××同志干的,他自己心里清楚,也应当向你汇报清楚!”

“这么说,是我没调查研究喽?”

“这是有人混淆是非,颠倒黑白!”我几乎是喊起来了。

#p#副标题#e#

“啪”的一声,康生一拍桌子站了起来,指着我的鼻子叫道:“陈湖生,你有错不认,还反赖别人,你这是反政府、反党、反领导!”

我一看他这副样子,身不由己地也把胳膊抬了起来,可我的手没拍到桌子上却从空中拍向了他的脸部。当然,并没有打着他,只是险些把桌子撞翻。

我确实太莽撞了,太年轻了,太受不得委屈了。我以自己的实际行动,为康生给我扣的帽子提供了“最真实的证据”,而且罪加一等,殴打领导!

结果是不难想象的:两个小时以后,即下午1时,我、黄赤波、汪孝忠全被拘捕了。从此以后,我的党籍也就稀里糊涂地丢掉了——没有人向我宣布过开除我的党籍。

评论 (0人参与)